Dans le cadre de méthodes quantitatives, il s’agit de décrire et de synthétiser aussi précisément que possible les comportements ou les mutations, sous forme d’hypothèses portant sur des résultats chiffrés.

| Nombre d’unités d’analyse: | Important |

| Hypothèses: | Représentation claire de corrélations judicieuses |

| Point de départ: | Vérification des représentations |

| Focalisation: | Savoir des chercheurs au centre de la démarche |

| Intention: | Evaluation d’une théorie |

Pertinence

Vu la forme de sondage et d’observation qui leur est propre, les méthodes quantitatives sont indiquées pour l’analyse d’échantillons de taille importante et l’application de procédés d’évaluation statistiques en vue de la mesure objective et de la quantification d’états de fait concrets. Elles sont idéales si l’on veut comparer des données objectives à travers le temps, pour cerner les évolutions en cours. Les méthodes de recensement de données quantitatives permettent d’analyser une grande masse d’informations via des procédés prédéfinis. Les informations qu’elles délivrent peuvent être analysées et comparées à l’aide de procédés statistiques.

Recensement

Les données quantitatives sont recensées via les procédés suivants:

- Observations structurées, mesures, décomptes

- Analyse de données secondaires (statistiques, données traitées)

- Différentes formes de sondages et enquêtes expérimentales

Taille de l’échantillon

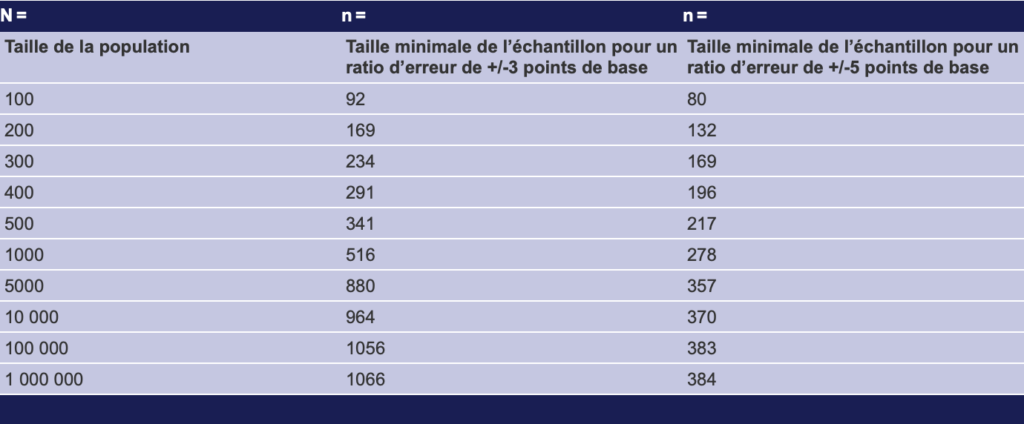

La taille de l’échantillon à retenir dépend du degré de précision des résultats qui découleront de l’enquête. Le plus simple est de pouvoir interroger l’ensemble des unités d’analyse. On parle alors d’un recensement intégral. Dans le cas d’un recensement intégral, des tests statistiques concernant la signification des écarts ne sont pas nécessaires, puisque les données ne reposent pas sur une enquête par échantillonnage et ne doivent donc pas, ensuite, être extrapolées sur l’ensemble. Le tableau suivant montre que pour les unités d’analyse ne dépassant pas les 300 cas, le mieux est de procéder à un recensement intégral. Il montre aussi qu’à partir de 300 unités interrogées, des hypothèses relativement fiables peuvent être formulées au sujet de la totalité.

Non réponses

Les non réponses peuvent devenir un problème, dans le cadre de sondages, car la taille des échantillons diminue, à cause des réponses manquantes, et le caractère illustratif des données s’amoindrit. Le problème des non réponses peut donc gravement compromettre la représentativité d’un échantillon, car les non réponses ont souvent trait à l’objet du sondage lui-même. Des solutions possibles à la problématique des non réponses passent par des actions de sondages rétrospectifs ciblés auprès des non participants (dans la mesure où ils sont connus).

Exploitation

Dans les méthodes de recensement quantitatives, l’analyse repose sur divers procédés statistiques et autres paramètres, tels que la fréquence, le pourcentage ou la valeur médiane, ainsi que sur des procédés statistiques plus complexes.

| Avantages | Inconvénients |

| Résultats exactement quantifiables | Pas de souplesse lors de l’analyse, à cause de la standardisation de la situation sous analyse. Les questions sont déjà préétablies, il n’est pas possible de s’adapter à la personne sondée. |

| Investigation des recoupements statistiques possible | Les faits s’apparentant à un état d’esprit ou à une situation telle que l’insatisfaction ne sont pas enregistrés. L’emploi de questions ouvertes est recommandé afin de pallier ce problème. |

| Possibilité d’analyser un grand échantillon et d’obtenir ainsi des résultats représentatifs | Les suggestions d’amélioration ne transparaissent pas. Ici aussi, l’emploi de questions ouvertes peut limiter cet inconvénient. |

| Validité importante, face à l’extérieur, représentée pas les grands échantillons | |

| Plus grande objectivité et comparabilité des résultats |