Bei der quantitativen Methodik geht es darum, Verhalten oder Veränderungen in Form von zahlenmässigen Ausprägungen möglichst genau zu beschreiben und zu erfassen.

| Anzahl der Untersuchungseinheiten | Viele | |

| Annahmen | Klare Vorstellung über relevante Zusammenhänge | |

| Ausgangspunkt | Überprüfen von Vorstellungen | |

| Fokus | Wissen der Forschenden steht im Zentrum | |

| Absicht | Theorieevaluation |

Eignung

Quantitative Verfahren eignen sich mit ihrer standardisierten Befragungs- und Beobachtungsform für die Untersuchung grosser Stichproben und für die Anwendung statistischer Auswertungsverfahren zur objektiven Messung und Quantifizierung von Sachverhalten. Sie sind ideal, um objektive Daten über die Zeit zu vergleichen und daraus Entwicklungen abzulesen. Quantitative Datenerhebungsmethoden erlauben es, eine grosse Menge von Informationen über zuvor definierte Verfahren zu untersuchen. Die gewonnenen Informationen können mit Hilfe statistischer Verfahren und Auswertungstechniken analysiert und verglichen werden.

Erhebung

Quantitative Daten werden mit folgenden Verfahren erhoben:

- Strukturierte Beobachtung, Messung, Zählung

- Analyse von Sekundärdaten (Statistiken, Prozessdaten)

- Verschiedene Formen von Befragungen und Experimenten

Stichprobengrösse

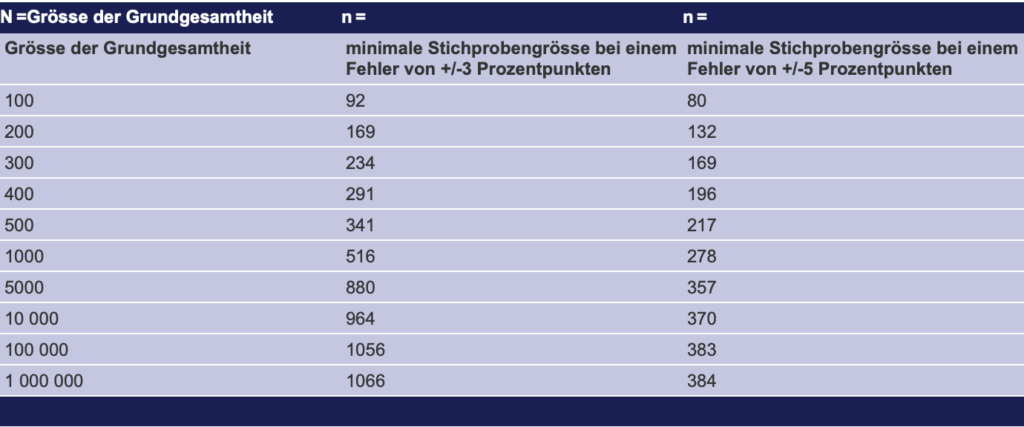

Die zu wählende Stichprobengrösse ist davon abhängig, wie genau die aus der Befragung resultierenden Ergebnisse sein müssen. Am einfachsten ist es daher, wenn alle Untersuchungseinheiten befragt werden können. Man spricht dann von einer Vollerhebung. Bei einer Vollerhebung erübrigen sich statistische Tests zur Signifikanz von Unterschieden, weil die Daten nicht auf einer Sichtprobe basieren, welche auf die Grundgesamtheit hochgerechnet werden. Aus der folgenden Tabelle lässt sich ableiten, dass bei Untersuchungseinheiten, die weniger als 300 Fälle umfassen am besten eine Vollerhebung durchgeführt wird. Ersichtlich wird auch, dass mit 300 befragten Einheiten relativ verlässliche Aussagen zu grossen Grundgesamtheiten gemacht werden können.

Non-response

Non-response (Nichtbeantwortung) kann bei Befragungen zu einem Problem führen, weil durch fehlende Antworten die Stichprobe verkleinern und damit die Aussagekraft der Daten schmälern. Das non-response-Problem kann daher die Repräsentativität einer Stichprobe gravierend beeinträchtigen, weil eine Nichtbeantwortung meist mit den Befragungsgegenständen verknüpft ist. Mögliche Lösungen der non-response-Problematik bilden Nachfassaktionen beziehungsweise gezielte Nachfragen bei Nicht-Teilnehmenden (sofern diese bekannt sind).

Auswertung

Bei quantitativen Erhebungsverfahren erfolgt die Auswertung mittels verschiedener statistischer Verfahren und Kennzahlen wie Häufigkeiten, prozentuale Anteile oder Mittelwerte sowie mit komplexeren statistischen Verfahren.

| Vorteile | Nachteile |

| Exakt quantifizierbare Ergebnisse | Keine Flexibilität während der Untersuchung durch die Standardisierung der Untersuchungssituation. Die Fragen sind schon vorher festgelegt, es ist kein individuelles Eingehen auf die Testpersonen möglich. |

| Ermittlung von statistischen Zusammenhängen möglich | Man ermittelt nicht die Ursachen für einen Befund oder eine Einstellung wie beispielsweise Unzufriedenheit. Zur Verringerung dieses Problems empfiehlt sich der Einsatz offener Fragen. |

| Möglichkeit, eine grosse Stichprobe zu untersuchen und damit repräsentative Ergebnisse zu erhalten | Man erhält keine Verbesserungsvorschläge. Dieser Nachteil kann ebenfalls durch die Integration offener Fragen verringert werden. |

| Hohe externe Validität durch grosse Stichprobe | |

| Grössere Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse |